Sprachstil in der Facharbeit: Wissenschaftlich und verständlich

RATGEBER | Wie bringt man komplexe wissenschaftliche Inhalte präzise und verständlich zu Papier? Diese Frage ist essenziell für jede Facharbeit, egal ob Sie sie selbst schreiben oder Hilfe bei der Facharbeit bekommen wollen. Die Beantwortung ist entscheidend für den Erfolg. Ein klarer, ausgewogener Sprachstil verbindet wissenschaftliche Tiefe mit Lesbarkeit und macht anspruchsvolle Themen greifbar. Aber wie findet man die perfekte Balance zwischen Fachsprache und Verständlichkeit? Dieser Artikel zeigt Ihnen, warum ein gelungener Schreibstil nicht nur die Leserschaft fesselt, sondern auch die Qualität der Arbeit untermauert. Sie werden in die wesentlichen Prinzipien und Werkzeuge eintauchen, die Sie auf dem Weg zu einer überzeugenden Facharbeit unterstützen.

Praktische Tipps für einen klaren und präzisen Sprachstil

Ein klarer Stil fördert die Motivation der Leser:innen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Ein unübersichtlicher Text, der wichtige Informationen in langen Schachtelsätzen verbirgt, wird dagegen oft nur überflogen.

Wenn Ihnen der wissenschaftliche Schreibstil schwerfällt, wenden Sie sich an eine Ghostwriting Agentur, die Ihre Arbeit überprüft. Solche Agenturen bieten professionelle Hilfe beim Korrekturlesen.

Fachbegriffe sinnvoll erklären

Komplexe Fachbegriffe sollten nicht einfach vorausgesetzt, sondern klar und verständlich definiert werden. Beispielsweise kann der Begriff „Hypothese“ in einer Facharbeit folgendermaßen erläutert werden: „Eine Hypothese ist eine wissenschaftliche Annahme, die überprüft wird, z. B. die Vermutung, dass Tageslicht die Produktivität steigert.“ Solche Erklärungen vermeiden Missverständnisse und machen die Arbeit zugänglicher.

Satzlänge und Struktur optimieren

Ein häufiges Problem in wissenschaftlichen Arbeiten sind lange und verschachtelte Sätze. Kurze, prägnante Sätze hingegen steigern die Lesbarkeit erheblich. Anstelle von: „Es wurde im Rahmen der Untersuchung festgestellt, dass die Effizienz von Teams, die in agilen Strukturen arbeiten, signifikant gesteigert werden kann, sofern diese Teams regelmäßig Feedbackrunden durchführen“, könnte man schreiben: „Teams, die agil arbeiten, sind effizienter, wenn sie regelmäßig Feedbackrunden durchführen.“

Eine Möglichkeit, Satzlängen zu variieren und Klarheit zu schaffen, ist die Aufteilung von Informationen in Aufzählungen:

• Einfache Sätze bringen den Kerninhalt auf den Punkt.

• Kompakte Nebensätze ergänzen relevante Details, ohne den Lesefluss zu stören.

• Listen oder Tabellen strukturieren komplexe Informationen und erleichtern den Überblick.

Verwendung von Beispielen und Analogien

Beispiele und Vergleiche helfen dabei, abstrakte Inhalte greifbarer zu machen. In einer Facharbeit zur Chemie könnte man beispielsweise das chemische Gleichgewicht erklären, indem man es mit einer Wippe vergleicht: „Das chemische Gleichgewicht verhält sich wie eine Wippe – eine Seite wird schwerer, die andere leichter, bis ein Gleichgewicht erreicht ist.“ Solche bildlichen Darstellungen sind besonders hilfreich, um schwierige Konzepte zu verdeutlichen.

Aktive statt passive Sprache verwenden

Die aktive Sprache macht Ihre Sätze lebendiger und direkter. Anstelle von: „Es wurde gezeigt, dass…“ schreiben Sie: „Die Studie zeigt, dass…“. Das vermeidet Unklarheiten und macht den Text dynamischer.

Überflüssige Füllwörter vermeiden

Wörter wie „eigentlich“, „im Grunde genommen“ oder „sozusagen“ tragen selten zum Inhalt bei und können den Text aufblähen. Reduzieren Sie solche Füllwörter, um die Botschaft klarer zu vermitteln.

Konsistenz in Begriffen und Bezeichnungen

Nutzen Sie einheitliche Begriffe für zentrale Konzepte, anstatt Synonyme zu variieren. Zum Beispiel: Wenn Sie „Unternehmensstrategie“ verwenden, bleiben Sie dabei und vermeiden Alternativen wie „Geschäftsstrategie“ oder „strategische Planung“, um Verwirrung zu vermeiden.

Abkürzungen und Fachbegriffe sparsam einsetzen

Falls Abkürzungen notwendig sind, führen Sie diese bei der ersten Erwähnung ein: „Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigt…“. Vermeiden Sie übermäßigen Einsatz, um den Lesefluss nicht zu stören.

Präzise und neutrale Sprache

Vermeiden Sie vage Begriffe wie „einige“, „oft“ oder „manchmal“, wenn genaue Daten oder Zahlen verfügbar sind. Beispiel: Anstatt „Viele Menschen nutzen Smartphones“ schreiben Sie „85 % der Deutschen nutzen Smartphones laut Studie XY.“

Abschnitte logisch strukturieren

Teilen Sie den Text in klare Abschnitte mit sinnvollen Überschriften. Jeder Abschnitt sollte eine zentrale Aussage haben, die im ersten Satz deutlich wird. Verwenden Sie den sogenannten „Pyramidenstil“: Das Wichtigste zuerst, Details folgen.

Redundanzen vermeiden

Wiederholen Sie nicht dieselbe Information mehrfach im Text. Stattdessen können Sie auf vorherige Abschnitte verweisen, z. B.: „Wie in Abschnitt 2.1 erläutert…“.

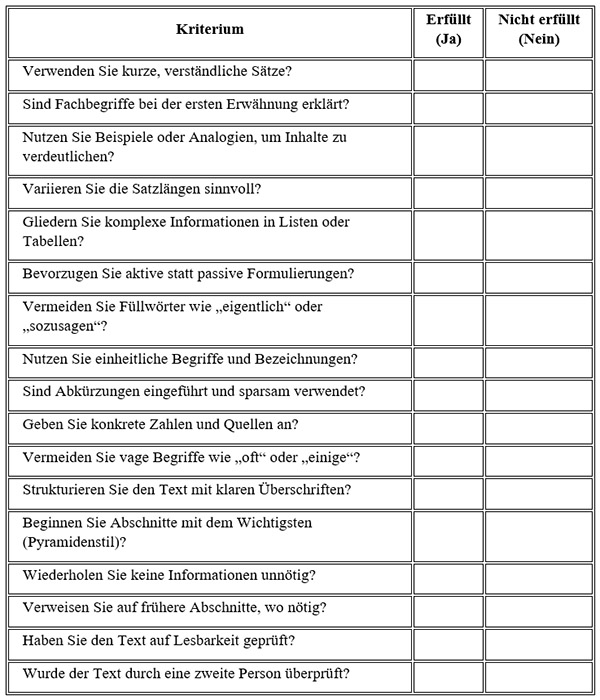

Checkliste für einen präzisen Sprachstil

Checkliste für einen präzisen und wissenschaftlichen Sprachstil in der Facharbeit

Ressourcenliste für präzisen und verständlichen Sprachstil

Nützliche Bücher für wissenschaftliches Schreiben

Eine gute Grundlage für den Sprachstil in Facharbeiten bieten spezialisierte Bücher. Hier eine Auswahl empfehlenswerter Werke:

• „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ von Andrea Frank (ISBN: 978-3-86541-913-5).

• „Der Schreibberater“ von Otto Kruse (ISBN: 978-3-407-36480-6).

• „Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens“ von Rudolf Klausnitzer (ISBN: 978-3-8252-3738-0).

Nützliche Online-Tools und Plattformen

Digitale Werkzeuge können das Verfassen einer Facharbeit erheblich erleichtern:

• Duden Mentor: KI-gestütztes Werkzeug für Rechtschreibung und Grammatik.

• Grammarly: Hilft bei der Optimierung von Satzbau und Stil (auch in Englisch).

• DeepL Translator: Unterstützt bei der Übersetzung von Fachliteratur.

Facharbeit schreiben – die Sprache ist das A und O

Die Fähigkeit, fachliche Präzision mit Lesefreundlichkeit zu verbinden, ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, sich von der Masse abzuheben. Eine Facharbeit, die diese Balance meistert, überzeugt nicht nur Gutachter:innen, sondern begeistert auch die Leserschaft. Mit den hier vorgestellten Prinzipien und Werkzeugen können Sie Ihre Schreibkompetenzen gezielt weiterentwickeln und Ihre Arbeit auf ein neues Niveau heben. Nutzen Sie diese Ansätze, um Wissen zugänglich und inspirierend zu gestalten – denn gute Wissenschaft lebt von Klarheit und Verständlichkeit.

Häufig gestellte Fragen zum Sprachstil in der Facharbeit

Welche Rolle spielt der Sprachstil bei der Bewertung einer Facharbeit?

Der Sprachstil ist ein entscheidender Faktor für die Bewertung, da er die Lesbarkeit und die Verständlichkeit der Arbeit maßgeblich beeinflusst. Eine präzise und klare Sprache zeigt, dass der Autor die Inhalte gut durchdrungen hat und diese strukturiert vermitteln kann.

Wie kann ich Fachbegriffe verständlich erklären?

Fachbegriffe sollten bei der ersten Verwendung definiert und in den Kontext der Arbeit eingebettet werden. Zum Beispiel: „Neuronale Netze sind Algorithmen, die ähnlich wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeiten.“ Eine kurze Erklärung macht den Begriff auch für Leser ohne tiefes Fachwissen nachvollziehbar.

Sollte ich Passivkonstruktionen vermeiden?

Nicht vollständig, aber der übermäßige Gebrauch von Passiv macht den Text schwer lesbar. Wo es möglich ist, sollte das Aktiv bevorzugt werden, z. B. statt „Es wurde festgestellt, dass...“ besser „Die Studie stellte fest, dass...“.

Wie vermeide ich zu lange Sätze?

Ein Satz sollte nicht mehr als 20–25 Wörter umfassen. Schachtelsätze können durch Aufteilung entschärft werden. Beispiel: „Der Autor argumentiert, dass... Er zeigt zudem auf, dass...“ ist klarer als ein zusammenhängender langer Satz.

Sind Beispiele in Facharbeiten sinnvoll?

Ja, Beispiele sind äußerst hilfreich, um komplexe Inhalte zu verdeutlichen. Zum Beispiel: „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Inflation lassen sich mit der Energiekrise von 1973 vergleichen.“ Solche Beispiele erleichtern das Verständnis. (prm)

Autor: Bettina Salarno